脂質異常症とは

脂質管理目標

ーLDLコレステロール管理目標

ーHDLコレステロールと中性脂肪の管理目標

治療

ー非薬物療法

ーー食事療法

ーー運動療法

ー薬物療法

脂質異常症とは何でしょうか?以前は高脂血症と呼ばれていたもので、高脂血症という名前の方がしっくりくる方も多いのではないでしょうか?脂質異常症にどのようなイメージを持ちますか?

「あぶらがたまる病気?」「血管がつまる病気?」「魚のあぶらが良い?」

脂質異常症とはどういった状態なのでしょうか?脂質異常症を放置するとどのような悪いことがおきるのでしょうか?ここでは脂質異常症について詳しく解説します。

脂質異常症とは

脂質とは何でしょうか?

脂質とは簡単に言えば脂のことです。動物や植物から油を食べることによって、体内に吸収されます。

では、脂肪は体に悪いのでしょうか?実は脂肪は体にとって必要で大切なものです。効率よくエネルギーを蓄えたり、体を構築する部品としても使用されます。しかし、脂肪を摂取しすぎると、余った脂肪が個体として蓄積され、また必要以上に血液中に溶けた状態で全身をめぐります。こうなると動脈硬化が進行して血管がつまり易くなり、脳梗塞や心筋梗塞などの原因となります。

脂質異常症とは体内の脂肪分、特に血液中に溶けている脂肪分が必要以上に多い状態を指します。脂肪分は体内でさまざまな形で存在しますが、臨床上特に重要なのがLDLコレステロール(悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(善玉コレステロール)、中性脂肪の3つです。LDLコレステロールと中性脂肪が多いほど、またHDLコレステロールが少ないほど動脈硬化が進みやすくなります。脂質異常症に対する治療はLDLコレステロールと中性脂肪を減らし、HDLコレステロールを増やすことが目標になります。

脂質管理目標

ではこれらの血液中の脂質の目標はどうなっているでしょうか?年配者も若年者も、男性も女性も同じ目標を目指すのでしょうか?

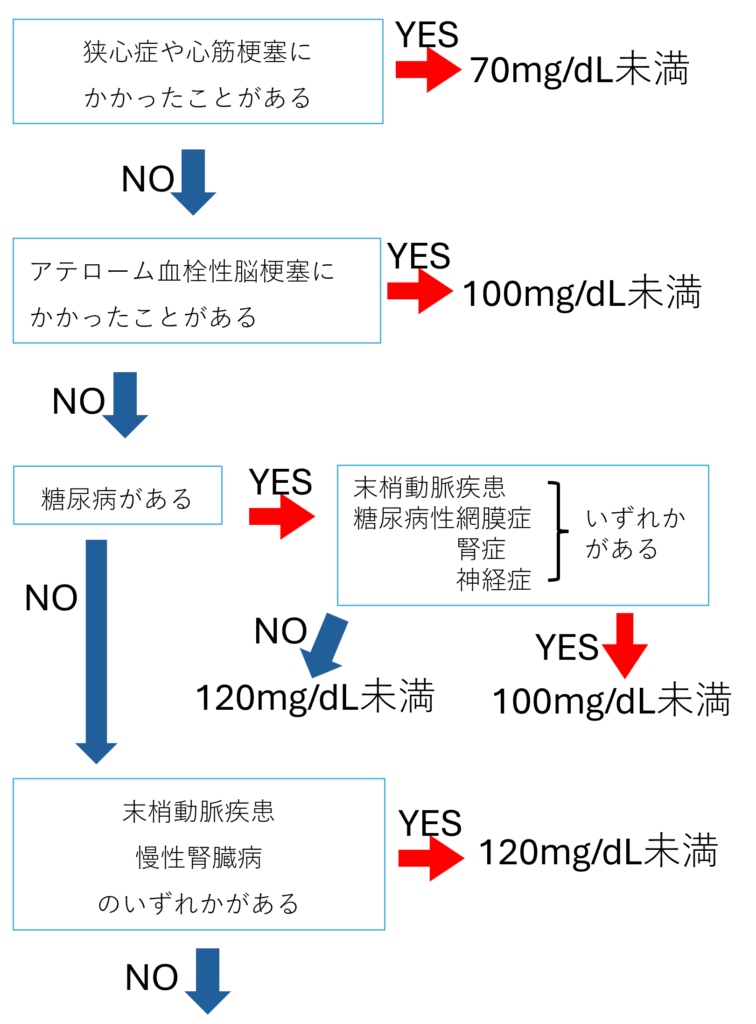

LDLコレステロールの管理目標

LDLコレステロール(悪玉コレステロール)は年齢や性別などにより目標が異なります。これは年齢や性別、他にかかっている病気などによって、脂質異常が脳卒中や心筋梗塞を起こしやすくする度合いが変わるからです。男性の方が女性よりも、また若い方より年配の方が脂質異常によって脳卒中や心筋梗塞が起こりやすくなるため、より厳重な管理が必要となります。

LDLコレステロールの管理目標は以下のフロチャートをもとに適切な管理目標を定めます。

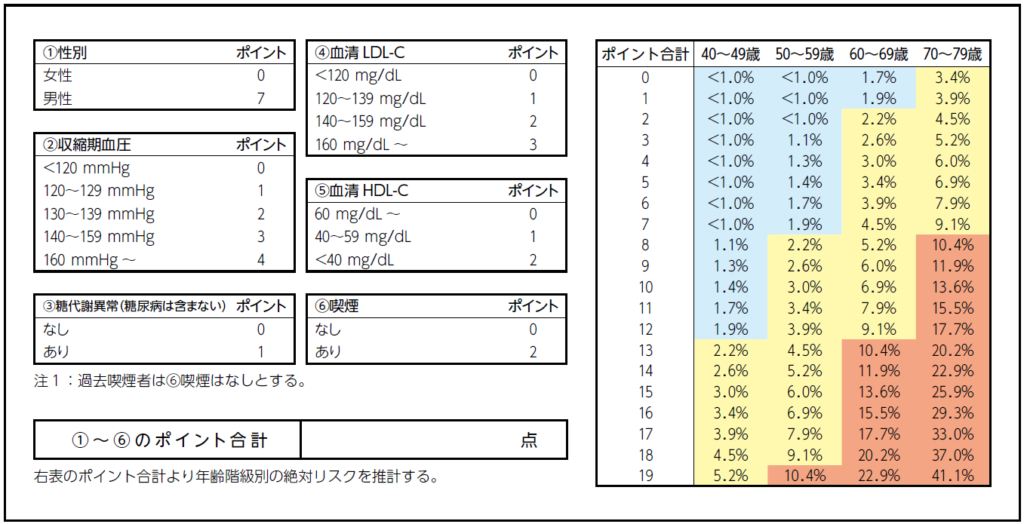

下の表からポイントを合計し、年齢と合わせてリスクが「青」「黄」「赤」のどれに該当するかを求める。

「青」 低リスクとなりLDLコレステロールの管理目標は160mg/dL未満

「黄」 中リスクとなりLDLコレステロールの管理目標は140mg/dL未満

「赤」 高リスクとなりLDLコレステロールの管理目標は120mg/dL未満

HDLコレステロールと中性脂肪の管理目標

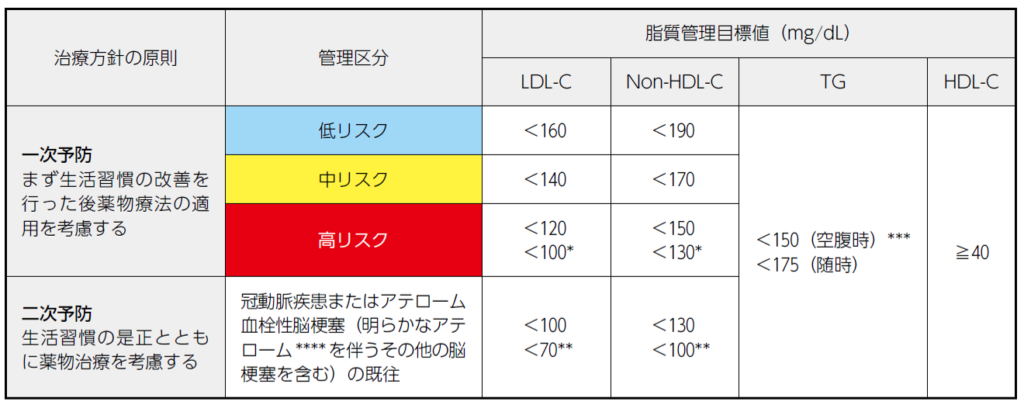

中性脂肪とHDLコレステロールの管理目標は決まっています。

中性脂肪の管理目標は

空腹時(10時間以上の絶食) 150mg/dL未満

随時(いつでも) 175mg/dL未満

HDLコレステロール(善玉コレステロール)の管理目標は40mg/dL以上

治療

それではどのようにして悪玉コレステロールや中性脂肪を減らせばよいのでしょうか?食べ物を気を付ければよいのでしょうか?それともお薬を飲めばよいのでしょうか?

脂質異常症の治療にはお薬を使わない治療(非薬物療法)とお薬を使う治療(薬物療法)があり、どちらもとても重要です。基本的にはまずは非薬物療法により生活習慣の改善を行い、それでも目標を達成できなかった場合に薬物療法を開始します。

薬物療法により目標を達成できたとしても、今後悪化しないためにも非薬物療法は非常に重要です。

非薬物療法

非薬物療法(お薬を使わない治療)には大きく分けて食事療法と運動療法の2つがあります。

食事療法

「肉の脂身や動物脂(牛脂、ラード、バター)、加工肉を控え、大豆、魚、野菜、海藻、きのこ、果物、未精製穀類を取り合わせて食べる減塩した日本食パターン」を推奨されています。

日本食は塩分が多くなりがちなので、工夫して塩分を控えましょう。

では細かく見てみましょう。

① 肥満の場合は総エネルギー量、つまり食事で摂取する総カロリーを減らしましょう。

太りすぎは血圧のみならず、糖尿病や脂質異常症、肝機能障害、腎機能障害など様々な病気を引き起こします。また体重を適正化することで血圧降下が期待できます。

体重はBMI(体格指数)で目標を設定します。

※ BMI = 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

目指せる方は【BMI 22 前後】を目指しましょう。なかなか難しい方は、少なくとも【BMI 25未満】を達成しましょう。

急激に体重を落とすと体調不良やリバウンドの原因となります。適切なカロリー摂取や間食をしないなどの食事制限と運動療法で長期にわたって適正体重の維持に取り組みましょう。

出来ればBMI 22前後

少なくともBMI 25未満

| 身長 (cm) | 目標体重(kg) 【BMI 22】 | 当面の目標体重(kg) 【BMI 25】 |

| 140 | 43.1 | 49.0 |

| 145 | 46.3 | 52.6 |

| 150 | 49.5 | 56.3 |

| 155 | 52.9 | 60.1 |

| 160 | 56.3 | 64.0 |

| 165 | 59.9 | 68.1 |

| 170 | 63.6 | 72.3 |

| 175 | 67.4 | 76.6 |

| 180 | 71.3 | 81.0 |

② 飽和脂肪酸を減らし、不飽和脂肪酸を摂る量を増やしましょう。

飽和脂肪酸は非常に安定しており、常温でも個体であることが多い脂肪酸です。固まりやすいという性質があり、一般的に体には良くありません。一方で不飽和脂肪酸は常温では液体であることが多く、飽和脂肪酸よりも体への悪影響が少ないと言われています。

飽和脂肪酸の多い食品は表の通りです。常温で個体である油が多く並んでいます。

溶かして使うタイプの油は控えめに使うこと、動物(牛、豚)の脂身もあまり摂りすぎないことが大切です。

バターやマーガリン、ショートニングにも飽和脂肪酸が多量に含まれているので注意が必要です。

飽和脂肪酸の多い食品

| 食品名 | 飽和脂肪酸 g/100g |

|---|---|

| やし油 | 83.96 |

| パーム核油 | 76.34 |

| ココナッツパウダー | 55.25 |

| ショートニング 業務用 製菓 | 51.13 |

| 無発酵バター 有塩バター | 50.45 |

| パーム油 | 47.08 |

| 牛脂 | 41.05 |

| ラード | 39.29 |

| マーガリン | 39 |

| うし リブロース 脂身 生 | 34.4 |

| ぶた ロース 脂身 生 | 32.03 |

| コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 31 |

| ぶた かた 脂身 生 | 28.38 |

| ぶた もも 脂身 生 | 27.78 |

| うし かた 脂身 生 | 27.48 |

| クリーム 植物性脂肪 | 26.61 |

| うし もも 脂身 生 | 26.54 |

| ぶた そともも 脂身 生 | 25.75 |

日本食品標準成分表2020年版(八訂)/文部科学省より抜粋

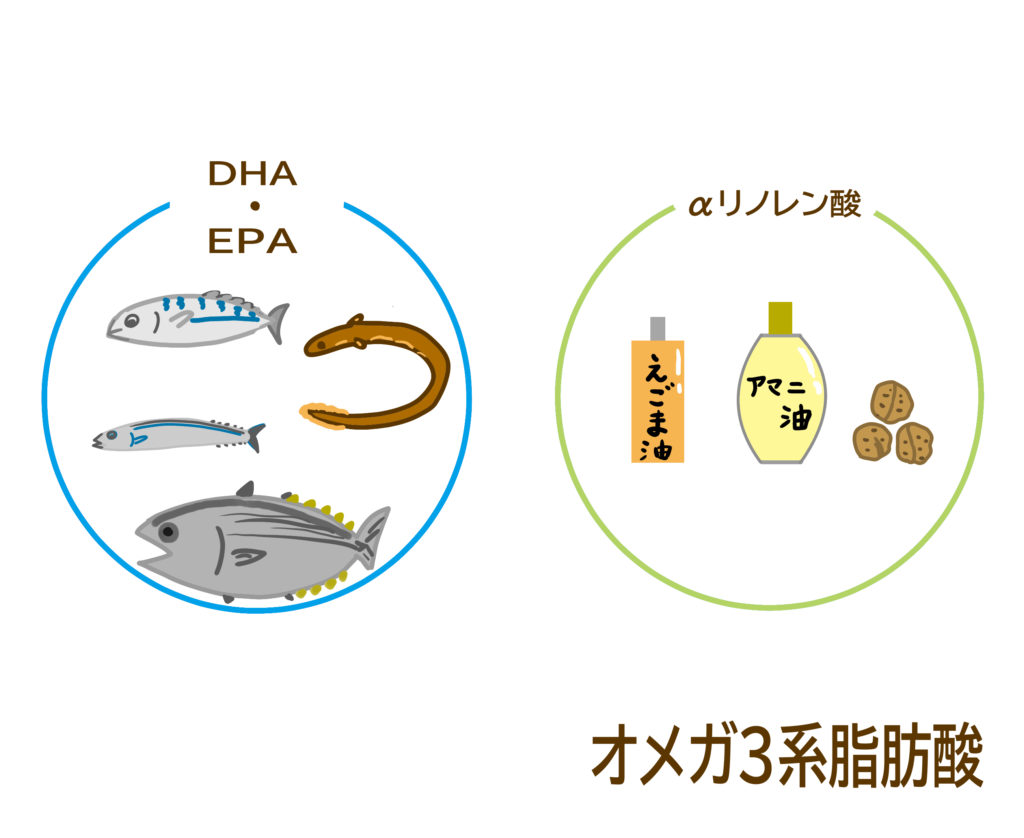

③ 不飽和脂肪酸の中でも、なるべく多価不飽和脂肪酸を多く摂りましょう。そのなかでも、n-3系不飽和脂肪酸(オメガ3系)の割合を増やしましょう。

不飽和脂肪酸の中で、一価不飽和脂肪酸よりも多価不飽和脂肪酸の方が動脈硬化性疾患の予防という観点から適しています。多価不飽和脂肪酸にはn-3系、n-6系、その他(n-9系など)があり、n-3系がもっとも動脈硬化性疾患の予防に適しています。

摂取する脂肪酸を全てn-3系多価不飽和脂肪酸にすることは難しく現実的ではありません。また、n-3系多価不飽和脂肪酸は光と熱に弱いため、加熱調理には不向きです。えごま油、あまに油(亜麻仁油)を摂取する場合は基本的にはドレッシングなどかけて使用すると良いでしょう。

(注意)えごま油はごま油とは全く異なるものです。

日々の食事で摂取する脂肪酸(油)のうち、出来る限り飽和脂肪酸を減らし、その分の脂質をn-3系飽和脂肪酸に変えることを心がけましょう。

n-3系多価不飽和脂肪酸の多い食品

| 食品名 | n-3系多価 不飽和脂肪酸 g/100 g | n-6系多価 不飽和脂肪酸 g/100 g | 一価 不飽和脂肪酸 g/100 g | 飽和脂肪酸 g/100 g |

|---|---|---|---|---|

| えごま油 | 58.31 | 12.29 | 16.94 | 7.64 |

| あまに油 | 56.63 | 14.5 | 15.91 | 8.09 |

| くるみ いり | 8.96 | 41.32 | 10.26 | 6.87 |

| なたね油 | 7.52 | 18.59 | 60.09 | 7.06 |

| さば 生 | 6.56 | 0.64 | 9.79 | 5.19 |

| さば 水煮 | 6.13 | 0.66 | 10.36 | 5.54 |

| 大豆油 | 6.1 | 49.67 | 22.12 | 14.87 |

| しろさけ すじこ | 5.83 | 0.35 | 4.02 | 2.72 |

| さば 焼き | 5.66 | 0.64 | 10.62 | 5.67 |

| さんま 生 | 5.59 | 0.55 | 10.58 | 4.84 |

| さば 開き干し | 5.58 | 0.84 | 8.6 | 6.57 |

| マヨネーズ 全卵型 | 5.49 | 18.02 | 39.82 | 6.07 |

| さんま 焼き | 4.95 | 0.48 | 9.03 | 4.31 |

| しめさば | 4.87 | 0.68 | 8.26 | 5.79 |

| しろさけ イクラ | 4.7 | 0.27 | 3.82 | 2.42 |

| 塩さば | 4.62 | 0.49 | 6.63 | 3.79 |

| ぼら からすみ | 4.47 | 1.1 | 5.71 | 2.68 |

| いわし 缶詰 かば焼 | 4.23 | 0.54 | 3.87 | 4.61 |

| さんま 缶詰 味付け | 4.16 | 0.49 | 7.98 | 3.77 |

日本食品標準成分表2020年版(八訂)/文部科学省より抜粋

④ トランス脂肪酸を減らしましょう

トランス脂肪酸は天然に含まれるもの(牛肉、羊肉、牛乳、乳製品など)と工業的に作られるもの(マーガリン、ファットスプレッド、ショートニング、サラダ油など)があります。

トランス脂肪酸を摂取することで心筋梗塞などの心血管疾患の可能性が上がることが知られています。トランス脂肪酸の摂取量を減らしましょう。

日本人のトランス脂肪酸の摂取量はもともとWHOの目標より下回っているといわれています。過剰に偏った食事は控えた方が良いでしょう。

ショートニングやマーガリン、ファットスプレッドはトランス脂肪酸が多く含まれている食品ですが、企業の努力により近年トランス脂肪酸の含有量は減ってきているものもあります。製造している企業によってトランス脂肪酸含有量もかなり異なりますので、注意が必要です。

| 食品名 | トランス脂肪酸(g/100g) | ||

| 平均値 | 最大値 | 最小値 | |

| ショートニング | 13.574 | 31.21 | 1.15 |

| マーガリン、ファットスプレット | 7.004 | 13.489 | 0.356 |

| バター | 1.951 | 2.21 | 1.71 |

| ビスケット類 | 1.795 | 7.282 | 0.036 |

| 食用調合油、ナタネ油等 | 1.395 | 2.78 | 0 |

| ラード、牛脂 | 1.365 | 2.7 | 0.64 |

| マヨネーズ | 1.237 | 1.652 | 0.486 |

| プロセスチーズ | 0.826 | 1.459 | 0.479 |

| ケーキ類 | 0.707 | 2.169 | 0.258 |

| 牛肉 | 0.521 | 1.445 | 0.012 |

食品に含まれるトランス脂肪酸 食品安全委員会より抜粋

⑤ 食物繊維を多く摂りましょう

野菜、穀物、海藻、大豆、きのこ、果物などの食品から食物繊維を食べることで、コレステロール吸収が抑制され、心筋梗塞や脳梗塞の予防効果も期待できます。

生活習慣病の重症化の予防の観点から、おおむね1日あたり25g以上の食物繊維を摂取することが進められます。

野菜や果物を摂ることで、死亡率や心筋梗塞、脳卒中、糖尿病の発症リスクが減ります。おおむね1日当たり300gから800gが良いとされています。野菜や果物は食べすぎも注意が必要で、適切な量の摂取を心がけましょう。

なお、果物は缶詰ではなく新鮮な果物を食べるようにしましょう。

運動療法

適切な運動により血圧低下、動脈硬化進行の抑制効果が期待できます。

適切な運動とは、

- ややきつい運動を

- 1日30分から1時間程度

- できれば毎日、少なくとも週に3日以上

- 目標週に150分 (高血圧管理の運動目標は週に180分です)

を目標に行います。具体的には早歩き、スロージョギング、ランニングなどが当てはまります。運動に慣れていない方は、かなり軽めの運動から始め、徐々に体を慣れしていきましょう。また膝関節や股関節、腰等に痛みがある場合は無理に行ってはいけません。適度な運動による体調管理を心がけるようにしましょう。

運動する時間が作れない場合は、なるべく歩くようにする、出来るだけ階段を使うようにする、などして歩数をかせぐことが大切です。この場合は万歩計を使って1日の総歩数を計測し、血圧手帳やカレンダーに記録しておきましょう。

成人では、レジスタンス運動、つまり筋力トレーニングも有効であるといわれています。

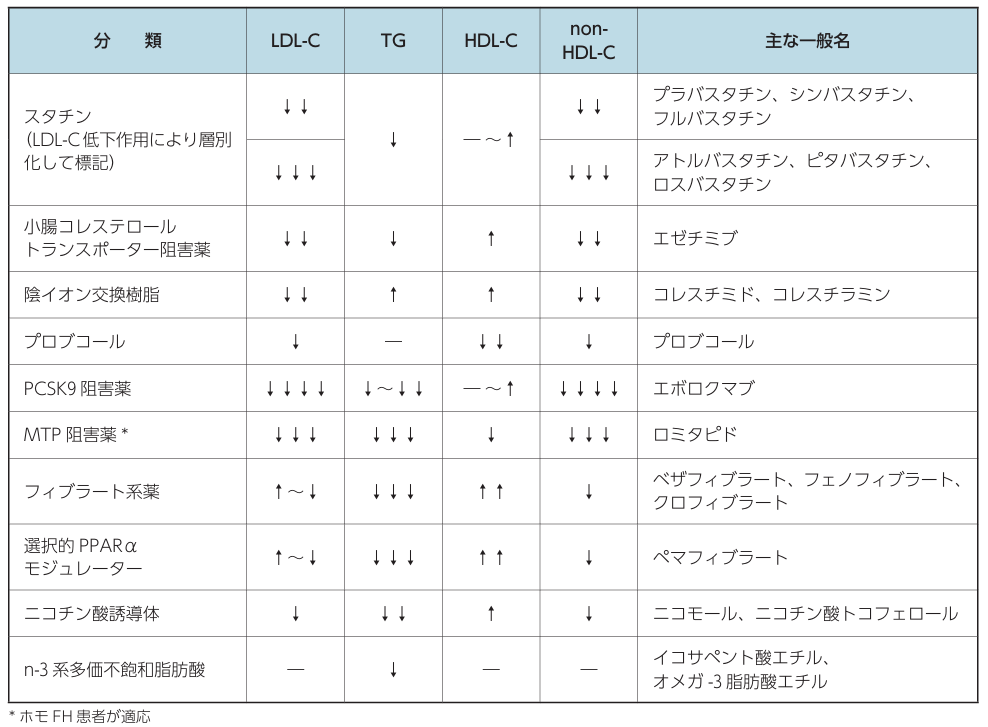

薬物療法

脂質異常症に使用される薬剤はいくつか種類があり、LDLコレステロールによく効くものや、中性脂肪に効くものなどそれぞれに特徴があります。

血液検査の異常の特徴から適切なお薬を選択することになります。

① スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)

| 一般名 | 先発品 |

| 強いスタチン | |

| アトルバスタチン | リピトール |

| ピタバスタチン | リバロ |

| ロスバスタチン | クレストール |

| 普通のスタチン | |

| プラバスタチン | メバロチン |

| シンバスタチン | リポバス |

| フルバスタチン | ローコール |

LDLコレステロール低下作用の強い薬剤で、非常に多く処方されています。LDLコレステロールが高い方に第一選択としてまず検討する薬剤です。

非常にまれに横紋筋融解症を発症することが報告されています。

妊婦、妊娠している可能性のある方、妊娠を希望する方、授乳中には使用できません。

② 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

| 一般名 | 先発品 |

| エゼチミブ | ゼチーア |

小腸からコレステロールが吸収されるのを阻害する薬。

レジン(③)と異なり、ビタミンAやビタミンDの吸収は妨げない。

スタチン(①)との併用が理想的

③ レジン(陰イオン交換樹脂)

| 一般名 | 先発品 |

| コレスチミド | コレバイン |

| コレスチラミン | クエストラン |

LDLコレステロールが高い脂質異常症が適応

スタチン(①)の使用的ない方に対して使用しやすい。

妊婦、妊娠の可能性のある方にも使用可能

スタチンとの併用が理想的

中性脂肪が増加してしまう可能性あり

スタチン、エゼチミブ、ジギタリス、ワーファリン、サイアザイド系利尿剤、工場制製剤との併用時には同時に内服しないなどの工夫が必要

ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKの補給が必要となる場合がある

④ フィブラート系薬

| 一般名 | 先発品 |

| ベザフィブラート | ベザトール |

| フェノフィブラート | リピディル、トライコア |

高中性脂肪血症に対して効果的な薬剤

HDLコレステロール増加作用も期待できる

脂質以外にも尿酸値低下作用も期待できる

腎機能障害患者の場合には横紋筋融解症の合併率が上がるため、特にスタチンとの併用の際には注意が必要。

⑤ 選択的PPARαモジュレーター

| 一般名 | 先発品 |

| ペマフィブラート | パルモディア |

中性脂肪低下作用が強い

フィブラート系薬と比べ、スタチンとの併用に関してもフィブラート系薬と比べ安全性が高い

⑥ n-3系多価不飽和脂肪酸

| 一般名 | 先発品 |

| イコサペント酸エチル | エパデール |

| オメガ3脂肪酸エチル | ロトリガ |

食事療法で提示した、オメガ3系脂肪酸の製剤

中性脂肪低下作用が期待できる。

スタチンとの併用で動脈硬化性疾患に対する治療効果が報告されている